Entretien avec Alberto Salcedo Ramos

Alberto Salcedo Ramos est un véritable membre de la famille Marchialy, à tel point que nous sommes allés lui rendre visite sur ses terres, à Bogotá. Quelques mois plus tard, à l’occasion de la sortie de son livre, c’est Alberto qui nous rend visite à Paris, comme il le souhaitait.

Les Caraïbes ont l’air d’être une région pleine d’histoires incroyables, où « il règne un esprit débraillé », comme vous le dites vous-même. Racontez-nous un peu comment cette région a influencé votre travail.

Les Caraïbes sont lumière, couleur, brouhaha, amusement et désinvolture. J’ai grandi entre le patio de mes grands-parents et les rues où je discutais à plein volume avec mes copains. Aujourd’hui, je vis à Bogota, à presque 3 000 mètres d’altitude. Mais mon âme est restée là-bas et cette région m’accompagne partout où je vais.

Montesquieu disait que l’histoire d’un peuple heureux se lit avec beaucoup d’ennui. En Colombie, nous vivons sur une montagne russe où un jour vous êtes pris de peur et le lendemain de vertige. Ici, on meurt de tout et de n’importe quoi, sauf d’ennui. Nous vivons au milieu de conflits qui agitent nos âmes et nous poussent à laisser un testament littéraire.

Justement, vos textes sont à la fois journalistiques et littéraires. En Amérique latine on appelle cela la crónica. Comment définiriez-vous ce genre qui n’est pas très répandu en France ?

C’est un genre qui mélange, effectivement, journalisme et littérature. Le journalisme apporte la matière première de l’écriture, formée par la réalité, et la littérature la met en forme. Un écrivain colombien appelle aussi ça « la littérature de l’urgence ».

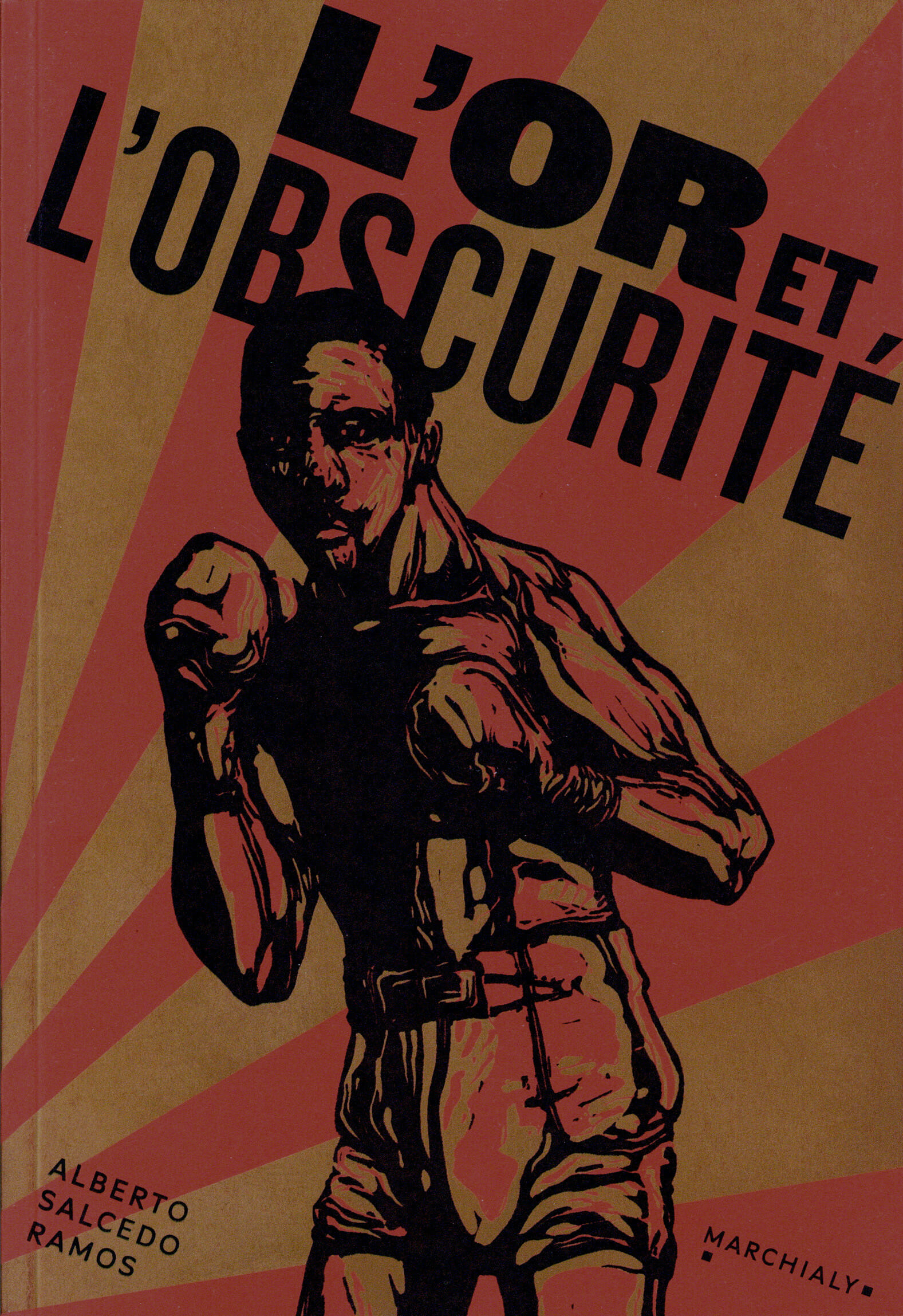

La boxe est très populaire en Colombie et je sais que vous adorez ça. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre passion pour ce sport et de la dimension sociale que vous lui apportez ?

J’aime la boxe depuis que je suis tout petit. J’y vois l’affrontement courageux entre deux hommes munis de rien d’autre que leurs poings. On peut aussi y voir la métaphore du combat primaire et humain qui est celui de la survie. Il s’agit d’une activité pleine de conflits qui dépasse de loin le simple résultat sportif. Il n’y a pas un endroit au monde où la solitude se fasse plus ressentir qu’aux côtés d’un boxeur qui vient de perdre. Et comme nous le rappelle Joyce Carol Oates, la boxe est le seul sport qui n’emploie pas le verbe « jouer ».

En ce qui concerne Pambelé, qu’est-ce qui vous a tant fasciné chez lui pour que vous lui consacriez un livre ?

Pambelé est le seul sportif colombien à être introduit au Temple de la renommée de la discipline qui le concerne. Et je ne connais aucun autre boxeur catégorie super-légers qui ait défendu un titre mondial vingt et une fois. Avant lui, la Colombie vivait sur le souvenir d’un match nul, 4-4, contre l’URSS lors de la coupe du monde de foot en 1962. Le jour où Pambelé a fait surface, nous avons laissé ce match de côté pour lui porter triomphe. Pambelé fut un très grand champion, puis il a sombré dans des abymes sans fin à cause de la drogue et de sa folie. Ce qui m’intéressait n’était pas seulement de raconter son histoire mais de trouver des vases communicants entre ce genre d’idoles et la société dans laquelle on vit.

Est-ce que vous voulez nous dire autre chose ?

Pablo Neruda dit dans l’un de ses vers « finissons-en de ne jamais être allé à Paris ». Moi, franchement, j’aimerais bien en finir aussi et connaître enfin cette ville où ont vécu des écrivains que j’adore, comme Albert Camus et Gustave Flaubert.