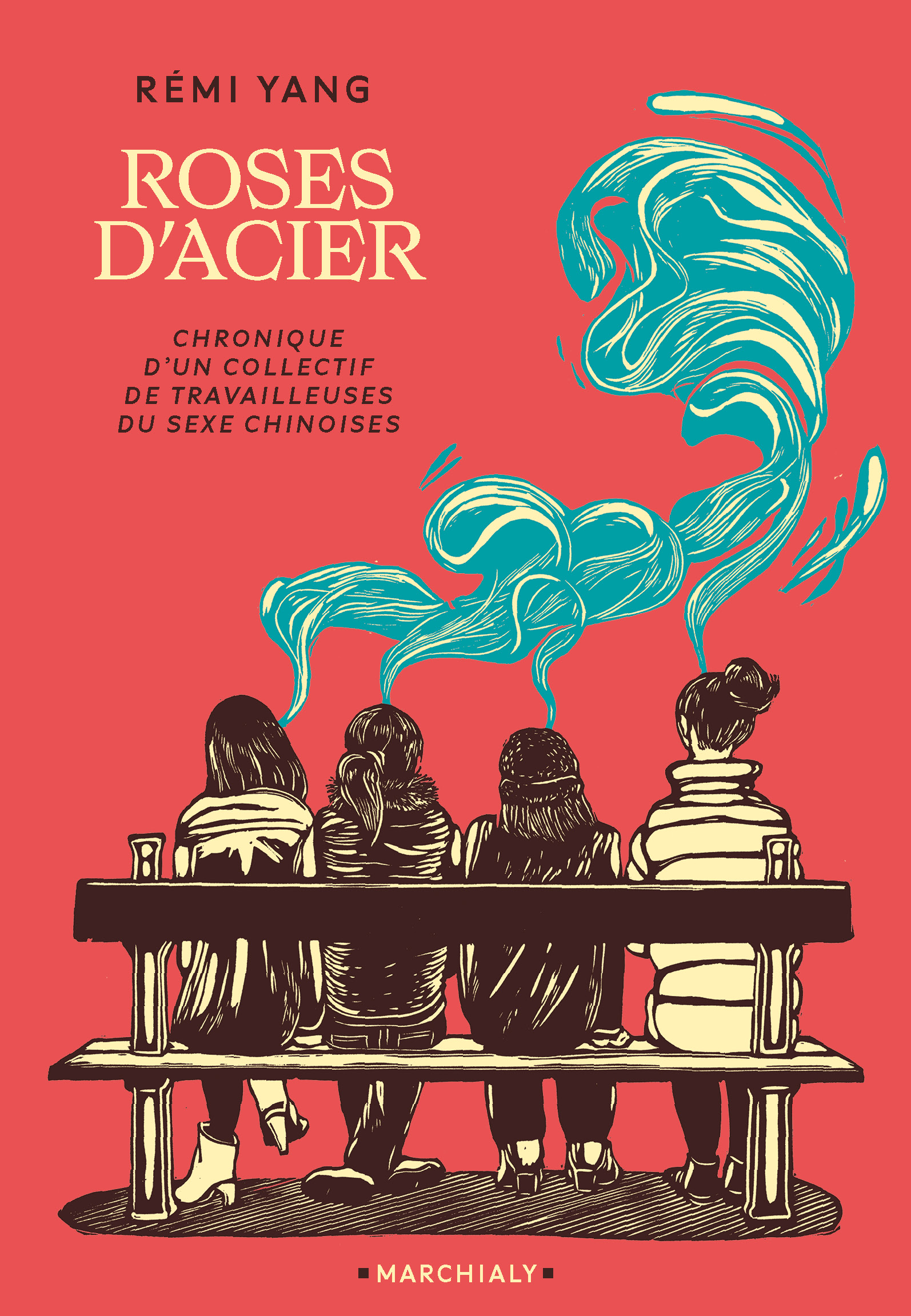

Une communauté discrète

Pour rencontrer les membres des Roses d’acier, Rémi Yang a dû intégrer leur groupe très fermé ; et pour cause, les travailleuses du sexe avaient déjà connu des déconvenues avec la presse. Ce qui devait n’être qu’une simple interview est devenu un engagement au long cours.

En 2020, alors que vous êtes journaliste pigiste à StreetPress, vous essayez d’établir un premier contact avec les Roses d’acier. Comment avez-vous appris l’existence de cette association ?

Une grosse partie du travail de journaliste consiste à éplucher les réseaux sociaux en quête d’une bonne histoire à raconter. Je faisais défiler mon fil d’actualités Twitter pour trouver des idées de sujets et j’y ai vu le lien d’un crowdfunding partagé dans la bulle des travailleurs et travailleuses du sexe. Il s’agissait de financer l’achat d’une centaine de dispositifs anti-agression – des alarmes personnelles – à destination des travailleuses du sexe chinoises, avec la volonté de prévenir les violences. L’année précédant ce crowdfunding, trois femmes de la communauté avaient été tuées.

Je savais déjà que c’était une communauté assez imperméable, mais je sentais qu’il y avait un sujet passionnant à creuser. Le crowdfunding était piloté par une association de travailleuses du sexe chinoises dont l’objet était la lutte contre les discriminations qu’elles subissaient. En travaillant sur l’accès au droit et à la santé, par exemple. L’association constituait une porte d’entrée parfaite pour raconter cette communauté. Assez naïvement, je me disais que les Roses d’acier voudraient forcément communiquer sur leur initiative.

Les travailleuses du sexe chinoises forment une communauté très discrète et difficile d’accès. Comment avez-vous réussi à intégrer la communauté ?

C’est encore plus vrai qu’après 2016 les Roses d’acier ont arrêté de parler aux journalistes. L’exposition médiatique qu’elles ont connue après leur création a été difficile à supporter pour elles, qui étaient habituées à une certaine invisibilité, ce qui les a amenées à filtrer au maximum les demandes presse. J’ai dû passer par plusieurs « étapes » avant de rencontrer les Roses d’acier. J’ai commencé par obtenir un rendez-vous auprès de Nora Martin Janko, coordinatrice du Lotus Bus – un programme de Médecins du monde dédié à l’accompagnement de ce public, qui travaille étroitement avec les Roses d’acier. Une fois « validé » par Nora, j’ai échangé plusieurs fois au téléphone avec Ting, le coordinateur des Roses d’acier, avant de le voir. Deux semaines plus tard, il m’invitait finalement à suivre un atelier avec le bureau de l’association. Et encore, il a fallu que je respecte plusieurs consignes : pas de prise de son, ni de prise de vue, ni trop de questions. Ce jour-là, j’ai rencontré les protagonistes du livre que je suivrais pendant presque deux ans.

Dans Roses d’acier, vous décrivez le quotidien des travailleuses du sexe chinoises. Quelles sont les principales difficultés auxquelles elles sont confrontées aujourd’hui ?

Lorsqu’elles arrivent en France, ces femmes migrantes chinoises ne sont pas forcément au courant de la dure réalité qui les attend. Au pays, les « passeurs » – des agences de voyages peu scrupuleuses qui leur vendent des visas pour leur permettre de débarquer en France – les bercent d’illusions en leur faisant croire qu’ici le travail est abondant et l’argent facile. Mais sans papiers, il leur est presque impossible de trouver un travail. Leurs difficultés sont les mêmes que celles que connaissent la plupart des immigrés sans papiers en France : peur de l’expulsion, difficultés d’accès au travail, à la santé, au droit, au logement… qui conduisent à une grande précarité. À cela s’ajoute la barrière de la langue, puisque la plupart d’entre elles ne parlent pas français. Ce qui rend par exemple les démarches administratives très difficiles. Ensuite, il y a les problèmes communs aux autres travailleurs et travailleuses du sexe : surexposition aux violences, harcèlement policier… Et les politiques publiques n’aident pas vraiment à améliorer les choses : les associations s’accordent à dire que la loi de 2016 dite « de pénalisation des clients » a eu un effet néfaste sur leur sécurité. Tout ceci contribue à les isoler.

Les Roses d’acier permet justement de rompre l’isolement de ces femmes. Vous avez été témoin de moments émouvants de joie et solidarité. Pouvez-vous nous raconter comment ils s’expriment ?

Un des premiers moments où j’ai senti une proximité se créer entre les Roses d’Acier et moi, c’était autour de bières Tsingtao et de plats fumants dans un petit restaurant du bas Belleville, où elles avaient l’habitude de se rendre pour décompresser. Nous trinquions à la fin d’une importante action associative, et mon vernis professionnel de journaliste s’est écaillé au fur et à mesure des verres. C’était un moment très convivial, presque familial, où nous avons beaucoup ri. J’avais l’impression de me retrouver avec mes tantes chinoises. Ce genre de scène ponctue de manière irrégulière le quotidien des travailleuses du sexe chinoises, qui se retrouvent parfois autour d’un déjeuner, d’un dîner ou même d’une soirée karaoké lorsqu’elles ont un peu de temps libre – ce qui n’est pas courant, puisqu’elles essaient de travailler le plus possible. Ces moments sont des bouffées d’air frais qui leur permettent de se changer les idées et de retrouver un peu de Chine en France.